舟行入剡 张法汀 作

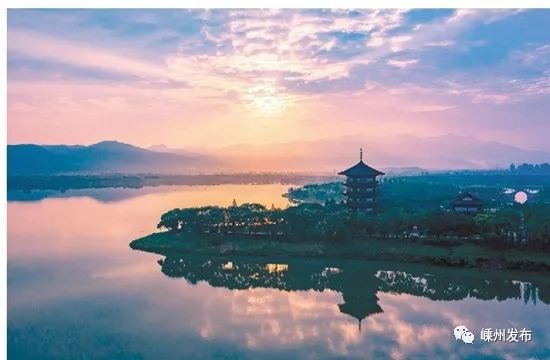

剡溪穿镇而过(图片由三界镇政府提供)。

三界,一个三县之界的小镇,却承载上千年厚重的历史。遥想当年,东晋车骑将军谢玄筑墅于此,其孙谢灵运更是生于斯长于斯,踏遍三界的每寸土地,写就大量的山水诗篇。谢灵运是中国山水诗的开山鼻祖,三界便是中国山水诗发轫的源头。

由此200多年后,以李白、杜甫为首的一大批唐代诗人仰慕王羲之、谢灵运归隐剡中之名,南下寻踪,开辟了一条举世闻名的唐诗之路。位于剡溪最下游(以下称曹娥江)的三界,无疑是这条路上的一颗明珠。当唐朝诗人坐在嶀(tū)浦潭谢灵运垂钓处,望着眼前波光粼粼的剡溪,定是思绪万千。

翻开一页页的历史,如今的三界早已成了一个现代化新镇,经济繁荣,社会安定,百姓安居乐业。

谢公宿处尚有踪

说起三界,绕不开一个人,他便是中国山水诗的鼻祖谢灵运。

1600多年前,谢灵运出生在始宁县的始宁墅(今属三界镇)。始宁墅是东晋车骑将军谢玄的一个士族庄园,位于会稽郡始宁县的南山一带。谢玄的这个庄园因其孙谢灵运一首《过始宁墅》诗而得名。

谢灵运出生不久,其父便亡,三年后谢玄去世,谢灵运袭封康乐县公,食邑二千户,当时四虚岁。谢氏家族从谢玄叔父谢安开始便重视教育,谢灵运自幼好学,延师家教。《宋书》本传称:“灵运少好学,博览群书,文章之美,江左莫逮。”这反映了谢灵运少年时期的学习态度和学习成绩。

十五岁那年,谢灵运离开家乡来到京都建康(南京)乌衣巷。二十一岁入仕。直到南朝宋永初三年(422年)七月,才返回阔别23年的始宁。当时谢灵运因秉性耿直,仗义执言得罪权贵,受人掣肘和排挤,无奈离京出守,赴永嘉就任,顺道折回始宁墅。此刻,谢灵运思绪万千,他在登山涉水遍览庄园的风光后,作《过始宁墅》诗。这首诗是谢灵运诗歌创作道路上的一个转折点。在现存的谢诗中,在此之前看不到他描写山水的作品,他创作山水诗是从《过始宁墅》开篇的。

后来,谢灵运又两次辞官回乡隐居,累计达六年。第一次,景平元年(423年)秋至元嘉三年(426年)秋,共三年。谢灵运赴永嘉任太守仅一年,“出守既不得志……称疾去职”,景平元年秋回到始宁。这期间他创作甚丰,从作品中可以看出他的隐居生活闲适安逸、十分自在。元嘉三年三月秋,谢灵运结束隐居赴京就任秘书监,官三品。但此次皇帝只把他当作文化人,不以政治相许,因此情绪消极。

元嘉五年(428年)清明时节,谢灵运第二次归隐始宁墅,途中作《入东道路》,表达永不为官的决心。第二次归隐期间,谢灵运与族弟惠连等一众文人好友游山玩水,佳作连连。

元嘉十年(433年),谢灵运以“叛逆”罪被降旨诛杀,含冤离世。

斗转星移,谢公作古已千余载,始宁墅在历史的长河中已废,但在三界,仍有大量与谢公有关的遗存。游人到三界,也免不了探究谢公当年的足迹。嵊州当地学者金向银跋山涉水十数载,对谢灵运《山居赋》提到的三洲、石室、石壁、石门瀑布等地方一一考证,作《谢灵运山居赋诗文考释》,成为研究谢灵运的重要文献。

后人对谢公的怀念,最有名的莫过于嶀浦潭谢灵运垂钓处。嶀浦潭位于三界镇南,滚滚而来的剡溪在此折了个弯。嶀浦崖不高,却适合看风景。西岸是高耸的嶀山,山上的植被极好,那满山的黛绿总是浓得似要淌到江里。远眺东面,四明山像极了一群奔牛,远远跑来,伏到江中饮水。这种峡谷景观在江南并不多见,难怪当年谢灵运常来这里垂钓。

唐诗之路一明珠

“湖月照我影,送我至剡溪。谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。”李白的《梦游天姥吟留别》脍炙人口,以李白为代表,唐朝400多位诗人敬仰王谢归隐剡中之名,思慕魏晋遗风,南下寻踪。他们游历的那条路,后人称之为“浙东唐诗之路”。

其实,唐诗之路开辟之功,首推谢灵运。《宋书·谢灵运列传》提到,谢灵运从三界出发,一路伐木开道、凿山浚湖,开辟了始宁至临海的道路。当然,一路纵情饱览,物我两忘,吟风弄月,淋漓酣畅,留下不少锦绣诗篇、绮丽词章,用生花妙笔、华美文采点化了沿途的山山水水。

谢灵运身后约两百年,中国社会开启了辉煌的大唐盛世。由于谢灵运等风流名士的鼓吹渲染和造势推广,早已遐迩闻名的秀美山川、奇异风景,吸引了李白、杜甫、孟浩然等众多文人墨客纷至沓来。

千古剡溪,在三界嶀浦附近画了一个颇为标准的“C”字。溯江而上,拐过这道弯便进入剡溪的九曲胜景;顺流而下,转过嶀浦潭便进入宽阔的曹娥江。诗人们游览浙东,无论从何处来,到何处去,均需经过三界。三界因此成了唐诗之路上的一颗璀璨明珠。

物换星移,朝代更替,唐诗早已成纸上风景,三界却依旧笑春风。离剡溪不远的龙宫寺遗址,便是历史留给我们的活生生的风景。几根粗犷的石柱,半截深深地埋入地下,露出地表的半截风化得坑坑洼洼,还有当年木榫的凹槽。不远处的古树下,一口古井仍然睁着苍老的眼睛仰望着天空的流云。

龙宫寺建于南朝梁武帝时期,但真的出名,还是唐代“悯农诗人”李绅撰写重修碑记以后。唐贞元十八年(802年),李绅因韩愈的推荐赴长安应试,落第南返后,寓居龙宫寺。相传,一天清晨,寺院住持兴冲冲地跑来告诉李绅,说昨晚梦见他以后会来浙做官,希望他资助修缮龙宫寺。李绅只当是玩笑话,没有放在心上。元和元年(806年),李绅终于如愿以偿考中进士。833年,出任浙东观察使,来剡重访龙宫寺。此时住持已经圆寂,李绅想起住持当年的愿望,便带头从俸禄里拿出三百贯,他的同僚部属和地方士绅也纷纷捐资,寺僧带领工匠很快把寺院修缮一新。李绅感慨万分,把修寺经过刻石立碑,这就是著名的《龙宫寺碑》。

龙宫寺碑清朝时被打碎,残碑1950年运至浙江省博物馆。嵊州文史研究爱好者朱刚2007年、2013年两次联系省博物馆,却答复无此碑。

近年有学者提出,唐诗之路不仅是一条地理之路、思想之路和情感之路,也是一条茶叶之路。唐代著名诗人和茶僧、谢灵运十世孙皎然是中国茶文学的开创者,隐居三界期间,不仅写下了“越人遗我剡溪茗,采得金牙爨金鼎”这样的诗篇,还举办“剡溪茶诗会”,助推三界及嵊州茶叶的发展。1937年,现代“茶圣”吴觉农在三界龙宫寺遗址兴办浙江省茶叶改良场,也与皎然的影响不无关系。解放后,嵊县在龙宫寺遗址又办起了三界茶厂,也是名噪一时。至今,三界仍有着漫山遍野的茶园。

千年古镇赋新篇

东汉顺帝永建四年(129年),置始宁县,县治今三界,属会稽郡,隋开皇九年(589年)撤,历时460年。始宁县虽然距今久远,但还是在历史长河的浪淘中留下了许多痕迹,最为人知的莫过于始宁老街和城隍庙。

始宁老街紧临剡溪水,仅仅高出江面数米,如果坐在船上看老街,很有江南水乡的味道。溪边有不少埠头,通过小弄堂与老街相连,居民进出非常方便。街上的杂货铺、南货店、小吃店、裁缝铺仍然开得热热闹闹,装点着街面。店铺还有不少是木板门,门口砌有条石,一下雨,便被冲刷得光滑水亮。店铺的楼上住着人,朝街的一面多饰有木雕,虽不精细,却饱含历史的印迹。

1926年镇上发生了火灾,始宁街数百家店铺被焚毁。祖籍三界的著名画家郑午昌在《画余百绝》诗中感慨道:“焦头烂额已成灾,八百人家付劫灰,闲煞一江墙外水,只教春涨上街来。”火灾后崇仁巨商金禄甫出资重建始宁街,因为是重建,规划设计得更完善,街屋都是砖木结构,高低一致,格式统一,南北贯通,街北连接始宁城隍庙。

因为历史的原因,嵊州有两座城隍庙,一座是县城的城隍庙,一座就是始宁城隍庙了,这在建制县中很罕见。始宁城隍庙始建于东汉顺帝年间,庙内的一块石碑记载着始宁县的由来和变迁。

从史书记载看,东晋士族南渡后,始宁被赐为谢家封地。从此,这里成为谢氏家族的政治大后方,退可独善其身,进则兼济天下。

千余载历史变迁,曾经的始宁渐渐为人所忘,留下的只是琐碎的记忆。但始宁并没有消失在历史的长河中,当初的剡溪边的小县城,如今变成一座欣欣向荣的现代化小镇,一方创业的热土,一个宜居之所。

现在的三界,扼守着嵊州的北大门,交通便捷,曹娥江、104国道、上三高速、建设中的杭绍台高铁穿镇而过,北通绍兴、杭州,南达嵊州、温州,优越的地理环境,给三界的发展插上了腾飞的翅膀。

镇西的那一大片土地,几年前还是荒凉之所,如今却是工厂林立,机声隆隆,这个省级高新技术产业园区,引得众多高新技术企业纷纷落户,成了推进嵊州经济发展的发动机。自浙江省谋划大湾区建设后,三界顺势而动,出台了融入杭州湾大湾区经济发展规划,再一次腾飞指日可待。

处处花团锦簇,路路干净清爽,就连那条见证了三界历史的始宁老街,虽然宁静,却也生机盎然。一座千年小镇,正散发着迷人的魅力,奔向更美好的未来。

主政者说

裘庆军

三界镇党委书记

千年始宁,诗路明珠。从古至今,三界便是一个充满诗情之地。辉煌的历史足以令人傲娇,余韵悠长的文化锻造了三界人的优良品性。

聚三县精气,扼嵊北大门,三界交通便捷,人杰地灵。迈进新时代,更是上下一心,开辟万亩新区,助推经济发展;施行小城镇建设,增进百姓福祉。

过去的辉煌已成历史,我们更要着眼未来,不忘先人训导,建设一个经济发达、政通人和、人民幸福的新三界。

地名说

三地之界

三界镇位于嵊州市、上虞区、柯桥区三地交界之处,被誉为嵊州市北大门,北与上虞区接壤,西北与柯桥区相邻,是嵊州距嘉绍大桥、绍兴滨海新城和上海市区最近的区域。

三界镇是历史悠久的千年古镇,东汉永建四年(129年),于此置始宁县,据记载,“东汉永建之年,析剡县北乡及上虞县南乡(今三界)置始宁县”。隋文帝开皇九年(589年)废始宁县,大业元年(605年)复置;唐高祖武德八年(625年)复废,原始宁县领域仍归旧属。清康熙年间,称三界镇。解放后,几经区划调整。2001年11月,将友谊乡、蒋镇镇并入三界镇。

风情园

嶀山与嶀浦

嶀(tū)山,浙东名山,又称嶀大山,位于三界镇南,主峰高749米,是嵊州北面最高的山,群山环抱,瀑布如烟如雾如尘,生态环境优越,空气清新。

剡溪靓丽,嶀山苍翠。嶀山,还与南朝梁武帝萧衍大有关系。

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,我们今天能从方志《剡录》中读到“萧衍经嶀山”的故事。萧衍闲暇时熟读谢公《山居赋》等佳作,对古剡山水可谓神往久矣。公元493年暮春的一天,萧衍有机会来看看好朋友谢眺的先人谢道韫和谢灵运的生息之地——始宁。

他泛舟剡溪,寻刘阮,访金庭,登四明,充分领略了剡中山水之秀。尤其是嶀山,峰峦叠嶂,山脉逶迤,峰岭相连。谢灵运生活过的桐亭楼、临江楼、南楼和石壁精舍都留下了他流连的足迹。

后来萧衍登基做皇帝,他倡议在嶀山北麓建设龙宫寺。只是历经风雨战火,建而复毁,龙宫寺至今只遗下一口古井和几根残柱,仿佛在无言诉说着岁月峥嵘,世道沧桑。倒是官至相位的唐朝名士李绅曾在此修学,他的《悯农》二首“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”“春种一粒粟,秋收万颗子。四海无闲田,农夫犹饿死。”读后让人感慨万千,至今仍闪耀着思想的光辉,教育着一代又一代的后人。

嶀浦在嶀山脚下,剡溪在嶀浦形成最大的峡口和深潭,是我国山水诗鼻祖谢灵运垂钓之处,留有谢氏康乐钓台、石床等古迹。谢灵运开辟的始宁至临海的七百里剡中游道,起点便是嶀浦。

嶀浦潭的北面有一矗起的岩石,上面远远的还有一座寺庙,也叫嶀浦庙。嶀浦庙里供奉的是五代时期的一个侠吏——陈廓。相传,他下潭斩蛟,为民除害,为周围村民世代纪念。嶀浦庙现剩“嶀浦大王殿”三间,里面有陈廓的塑像。一副对联给人印象深刻:仁哉侠吏济困扶危,英名垂剡北;壮也贤臣斩蛟除害,硕德泽黎民。

嶀山临江山体原来叫作“成功峤”,上有摩崖石刻,传说跟纪念东晋名将谢玄取得淝水之战胜利、册封车骑将军的故事有关。

评论

[[item.content]]

[[item.ip_location_area]] · [[setTime(item.create_time)]] · 回复

[[item.content]]

[[item.ip_location_area]] · [[setTime(item.create_time)]] · 回复