| 谁人不识陈友堂 |

| 一位目不识丁的村干部,他的故事却一直传一直讲 |

| 2018年09月27日 09:47:59 |

| 来源:绍兴网-绍兴晚报 |

|

在给“四类分子”“摘帽”过程中,不得不说一个人,他叫陈友堂。正是这个“目不识丁”的村干部,当时冒着坐牢的风险,一心要给村里已改造好的“四类分子”“摘帽”。寻找陈友堂的故事,也是对“枫桥经验”的一次探源。

第一排左二为陈友堂。(资料照片)

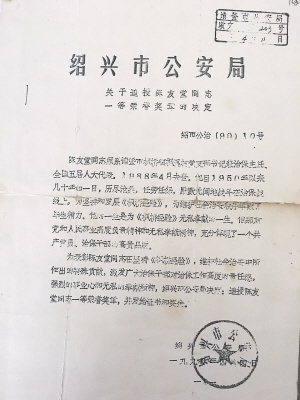

绍兴市公安局追授陈友堂一等荣誉奖章的决定。 “四类分子”也是人 到诸暨市枫桥镇采访那天,记者就开始寻访一个人。这个人叫陈伯云,是陈友堂的儿子。 陈友堂,曾长期担任枫桥镇枫溪村党支部书记兼治保主任,已过世30年。他生前的故事,现在还在一直传一直讲。 “这几天,从中央媒体到地市级媒体,不断有记者来找我,目的就是想听听我父亲的故事。”今年70岁的陈伯云说着将记者一行迎进家门。 在厅堂的八仙桌旁坐下,陈伯云的思绪回到了“枫桥经验”初创时的那些年…… 1963年,省委工作队在枫桥搞社会主义教育试点,大家讨论如何教育“四类分子”等被改造对象时,陈友堂提议“文斗”。理由有两点:一是那么多年“斗”下来,“武”的那一套实际效果并不大;二是人心都是肉长的,讲情讲理,对方才会心悦诚服。 那一年,陈伯云15岁。从父母的交谈中,他听到了父亲那些年正在做的几件事。有一次,枫溪村第三生产队开会教育被改造对象。会上,陈友堂允许被改造对象坐下,允许他站起来讲话,允许他争辩。会后回家,这个人跟妻子说:“今晚没打没骂,倒比挨打挨骂还难过,人家摆事实、讲道理,我反而觉得是自己不对。”第二天一早,这个人第一次主动写了书面“悔过书”。 还有一个被改造对象,上级公安机关把“逮捕证”都填好了,陈友堂知道后,跑到县里“保”他,提议“还是就地改造好”。对此,当时很多人都想不通。陈友堂解释说,一个人去劳改,给国家增加一分负担,留下老婆孩子,给生产队同样增加负担。如果就地改造,有上千群众可以依靠,还怕管不住他? “上级后来同意就地改造,被改造者感动得哭了,保证认真改造,重新做人。”陈伯云回忆说,父亲当年讲得比较多的一句话是“‘四类分子’也是人,也有人格,不要随意侮辱”。 算一笔明白账 “走路低着头,开会坐角落。”上世纪六七十年代,这句话在枫桥流传甚广,它生动地刻画了“四类分子”子女极度自卑的心理。 “他们在我父亲那里找到了安慰。”陈伯云说。一些孩子从他家门口经过,总是躲躲闪闪,陈友堂主动招呼他们进屋,和孩子们交朋友。“爹娘剥削,子女没有剥削,可以教育好。”事后,陈友堂跟家人解释。 陈友堂还算了一笔账:一个“四类分子”生两个子女,两个又生四个子女……把他们都推到“四类分子”一边,“敌人”只会越来越多。 陈友堂团结“四类分子”子女的事被别村当作了“新闻”,接连爆出好几个“第一”: 第一次在社员大会上表扬一位表现好的“四类分子”子女;第一个批准一位表现好的地主子女当记工员;第一次敢让表现好的“四类分子”子女当保植员;第一次推荐表现好的地主子女去参军…… 1962年,村里发现“白泥”,这种泥土加工后可做橡胶辅助材料。陈友堂提议办白泥厂,但问题是办厂缺设计人员。当时村里只有一个人懂设计,但此人1949年前是一名国民党官员。经过反复研究,陈友堂大胆起用了他。“一开始有人反对,但父亲坚持这样安排,后来厂办成了,老百姓尝到了甜头,才觉得用对了人。”陈伯云说。 当时省公安厅派人到枫桥蹲点,把枫溪和附近几个村的创新情况进行总结,经毛主席批示后,“枫桥经验”被全国推广。“当时引起一片轰动,到处请我父亲去介绍经验。”陈伯云说,父亲还因此当选为第五届全国人大代表。 时间跳到1978年。针对老百姓普遍反映仓库里的“帽子”太多,对“四类分子”子女影响巨大的问题,陈友堂决定要给村里已改造好的“四类分子”“摘帽”。虽然做这件事要冒较大的政治风险,但他在村干部会议上明确表态,如果要承担责任要坐牢,他第一个去。 那年发生的一件事,至今仍被当地人津津乐道:一对年过花甲的夫妇摘掉了地主分子帽子,不久,大儿子因家庭出身不好被搁置多年的婚姻问题得到解决,小儿子也光荣参军。“我父亲知道后,亲手把‘参军光荣’的红匾钉在他家大门上方。”陈伯云说,当时这一家十几口人,个个笑得合不拢嘴,“他们都记得父亲的好”。 解救一个人,团结一大片。“父亲思想解放,是当时坚持要给‘四类分子’‘摘帽’的干部之一,实践证明,他的做法是正确的。”陈伯云说。

陈友堂曾经住过的台门 “不要向国家伸手” “住一间破屋,一屋旧家具,到死还睡一张由24根篾片铺成的破床。公是公,私是私,不会说半句假话。”在儿子陈伯云的描述里,陈友堂就是这样一位正直清廉的村干部。 陈伯云带记者参观了父亲当年的住房。这里是一处台门,陈友堂的房间就在台门入口,房间很小。“父亲把房间设在入口,是方便群众找他,同时不影响旁人休息。”陈伯云说,经常有群众三更半夜来敲门,让父亲出面调解邻里矛盾、家庭纠纷。 采访中,陈伯云向记者透露了一个“秘密”:做村干部几十年,父亲其实不识字。“但他记性特别好,听过的事很少有遗忘。”他举例说,1978年,父亲以第五届全国人大代表的身份到北京开会,回来后巡回宣讲,能清楚传达大会的精神。 “思维敏捷,出口成章。”今年84岁的许根贤也对陈友堂赞不绝口。上世纪七十年代,曾担任枫桥区委副书记的许根贤回忆说,有一次,区里要陈友堂总结枫溪村的创新经验,他不会写字,大家就想了个办法,让他对着录音机讲话。“整理出来就是一篇很好的报告。”他说。 “父亲一生致力于‘枫桥经验’,对家庭成员也是要求甚严。”陈伯云说,父亲带头开垦100多亩荒山种茶树,挖鱼塘,办白泥厂,发展村集体经济,“却不允许子女搞副业、做生意。”陈伯云说,父亲一生清贫,生前一再告诫子女:“再困难也不要向国家伸手。” “友堂劳碌一生,从没享过什么福,也没有留下什么家产,但他实实在在干事,清清白白做人,为子女留下了一笔精神财富。”在一篇口述文章中,陈友堂的妻子陈亚芳生前这样评价丈夫。 1988年4月,陈友堂去世。两年后,绍兴市公安局追授他一等荣誉奖章,陈伯云至今保存着政府颁给父亲的这本荣誉证书。 “他自1950年以来几十年如一日,历尽沧桑,任劳任怨,默默无闻地战斗在治保战线上,为坚持和发展‘枫桥经验’,为维护社会治安秩序奉献了毕生精力,他的一生是为‘枫桥经验’无私奉献的一生。”荣誉证书上这样写着。 |

| 作者:记者 陈乙炳 编辑:陈文华 |

| 绍兴网版权与免责声明: ① 凡本网注明“稿件来源:绍兴网(包括绍兴日报、绍兴晚报)”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属绍兴网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:绍兴网”,违者本网将依法追究责任。 ② 本网未注明“稿件来源:绍兴网(包括绍兴日报、绍兴晚报)”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:绍兴网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与绍兴网联系。 |