| 对待“四类分子”:要文斗,不要武斗 |

| 2018年09月20日 11:11:49 |

| 来源:绍兴网-绍兴晚报 |

一名富农感慨万千:“七次斗争打过六次,这次没打,斗得最痛。” “文斗,还是武斗?”一场对敌斗争的方法之争,成为“枫桥经验”诞生的支点。 1963年6月,枫桥区成为全省社会主义教育运动试点后,省委工作队很快抵达。在工作队的指导下,1963年7月,枫桥区7个社教运动试点公社各生产大队先后依靠和发动群众开展对敌斗争。

陈励忠(枫桥民间画家) 作 文斗,还是武斗? 当时,枫桥区7个公社共6.7万人,地、富、反、坏“四类分子”有911名。根据调查,有比较严重违法行为的163名。 一开始,有的基层干部和少数群众要求“逮捕一批、武斗一遍、矛盾上交”,想以此打开运动局面。古唐大队一位副大队长还称,江山是打出来的,不是讲出来的,敌人只能打服,不能说服。 但很多人不同意他的说法。不少群众反映,过去有的斗争会是“干部揿头皮,民兵戳面皮,青年看把戏,老人弗(不,方言)出气”。“斗争时话还没说清楚,就劈头劈脑地打起来,不仅斗不倒敌人,反而增加了他们的抵抗”。 把“四类分子”关进监狱,是1个民警教育100个“四类分子”;而把“四类分子”放在群众当中,则是100个群众教育1个“四类分子”。“四类分子”怕管不怕关,怕群众不怕监牢。因此,他们建议,把“四类分子”放在当地、交给群众教育改造。 时任浙江省公安厅党组副书记、副厅长的吕剑光在后来的回忆文章中写道,尽管试点工作处于以阶级斗争为纲的大气候中,但省委工作队领导根据省委指示,组织基层干部和群众学习党和国家的有关政策和法律,引导他们敞开思想,开展要“文斗”还是要“武斗”的辩论。 经过大辩论,干部和群众得出结论:“武斗斗头皮,外焦里不熟;文斗摆事实、讲道理,以理服人,才能斗倒敌人,擦亮社员的眼睛。”“‘四类分子’表现有好有坏,破坏有轻有重,如果一刀切,都捕起来,斗一遍,赏罚不明,对改造不利。” 最后,工作组宣布了省委规定:在社教运动和城市“五反”运动中,除现行犯以外,一律不捕人;在运动后期,必须逮捕法办的,也要报经省委批准。 这样一来,少数干部虽然还没有完全想通,但也不再争吵了。

枫桥区东和公社汪家坞大队省委社教工作组全体同志合影。(资料照片) 攻破“橡皮碉堡” 一场面对敌人的说理斗争,在枫桥大地上拉开帷幕。 首先以生产队为单位,全体社员参加,对“四类分子”普遍进行评审。对于守法的,给以适当鼓励;基本守法的,指出他好的地方,批评他不好的地方;有一般违法行为的,给以严厉批评;对于有严重违法破坏行为的,作为评审的重点,由群众批判斗争。 有的“四类分子”,在参加评审会前做好了“护膝垫”,准备罚跪。到会一看,不仅不打、不罚跪,表现好的还得到鼓励,就主动交代了自己的违法活动和思想状况,还称这样的评审是“明镜高悬,好坏分明”,表示要“悬崖勒马,重新做人”。 现年84岁的许根贤,上世纪70年代曾担任枫桥派出所指导员、枫桥区委副书记等职务。在他的著作《枫江红叶——枫桥经验产生和发展纪实》中,真实而形象地记录了群众攻破“橡皮碉堡”的故事: 西畴大队的陈荫林,是一个原有1400多亩土地的大地主,写了一本署名“容膝斋”的反动诗抄,斗过20多次,用过罚跪、“假枪毙”等办法,都没有制服他,群众称他为“橡皮碉堡”。 说理斗争开始后,在对陈荫林的第一次评审会上,他避重就轻,想蒙混过关。一位生产队干部看到这种情况,怒火中烧,揿了一下他的头,他把头一抬,站在那里等着挨打。但是,生产队长却宣布评审会暂时休会,明天再开。 他走后,生产队长组织社员学习,进一步统一了说理斗争的思想和方法。第二次评审会上,陈荫林拿着事先写好的稿子,准备狡辩。但是群众不先评他,却让另外两个“四类分子”先交代。陈荫林发现,这次评审与过去完全不同,群众对这两个“四类分子”都是摆事实、讲道理,没打也没骂,坦白交代好还会受到鼓励,他内心就开始犹豫了。 轮到他交代了,生产队长对他说:“你老老实实交代。不服社员的揭发,也准许你讲。”他连忙把准备好的稿子藏了起来,说,“我也要老老实实坦白。” 在接下去的几次评审会上,群众同他进行了充分说理,陈荫林就交代了造谣、记变天账、写反动诗等罪行。群众高兴地说:“说理斗争真正好,橡皮碉堡攻破了。”他自己也说:“这次评审,对我很有助益,我服了。” 经过生产队的评审,大部分有破坏活动的“四类分子”都缴械投降了,剩下少数不低头认罪的“四类分子”,再以大队为单位进行斗争。斗争会坚持摆事实,讲道理,不打不骂,并且允许申辩。 古唐大队富农陈善新,群众说他“大会年年斗,坏事年年做,越斗越皮条”。他自己也说:“我反正是变戏法的猢狲,上台斗斗没啥关系。”在前后申辩了38次后,陈善新终于低头认罪,交代了腐蚀干部、破坏山林、煽动单干、幻想变天的罪行。斗争以后他说:“七次斗争打过六次,这次没打,斗得最痛。”

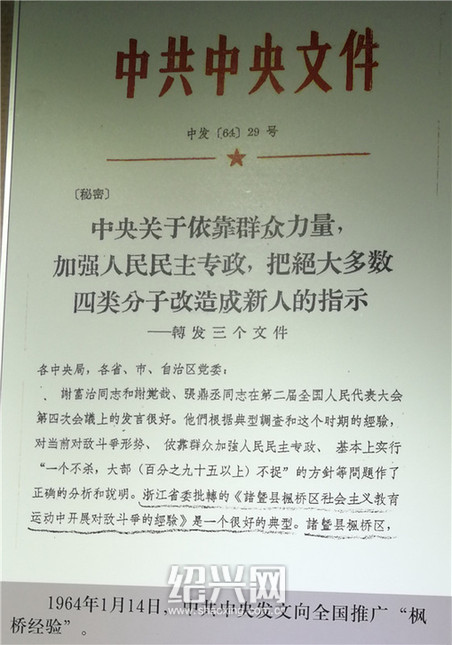

1964年1月14日,中共中央发文向全国推广“枫桥经验”。(资料照片) “群众路线”的胜利 发动群众、依靠群众,浙江省委在枫桥进行的这次对敌斗争实践,成功了! 总结时,参与运动的干部群众都认为,“文斗”确实是制服敌人的好办法。“武斗硬打不服,文斗不打自招。”“武斗看看凶,实际松,斗个啥名堂,大家勿灵清。文斗讲事实,摆道理,剥掉敌人的羊皮,挖出敌人的黑心,擦亮了大家的眼睛。”这些生动形象的话语,成为当时枫桥群众朗朗上口的乡间俚语。 在枫桥成功探索出一条对敌斗争新路子的同时,全国很多地方的对敌斗争,却仍被三个问题困扰着:少捕好还是多捕好?“文斗”好还是“武斗”好?依靠群众好还是单纯依靠公安、司法部门好?而且,在一些区域出现了动不动就捕人,甚至要求多杀几个人这种简单粗暴的“极左”作风。 此时的新中国,刚刚从灾难中缓过神来,迫切需要实行休养生息政策。而枫桥给出的“坚持少捕,矛盾不上交;发动和依靠广大群众,全面评审,重点开展说理斗争;就地改造‘四类分子’为新人”的对敌斗争经验,既保证了政治运动正常开展,又保证不过火。 在当时的大背景下,枫桥的做法符合当时的治国方略。绍兴市“枫桥经验”研究中心常务副主任卢芳霞认为,这也正是毛泽东同志这位性格刚毅的领袖会偏爱柔性的“枫桥经验”的原因。因此,毛泽东同志大笔一挥,对“诸暨的例子”肯定并批示,要求全国“推广去做”,亲自树立了“枫桥经验”这面旗帜。 现年87岁高龄的石振良第一次听说“枫桥经验”,是在1963年年底,当时,他担任枫桥区委副书记。“一开始并不知道,后来有外面的同志来了解情况,才知道毛主席作了批示,作为枫桥的干部,内心的激动无法用言语形容。” 1964年、1965年,中共中央连续强调推广“枫桥经验”。石振良记得,他到江苏等地出差,在很多地方都看到了“学习‘枫桥经验’”的标语。 此时,起源于社教运动的“枫桥经验”,已经成为中国共产党领导人民群众创新发展基层社会治理的成功范例,在全国各地被争相效仿。 |

| 作者: 编辑:陈文华 |

| 绍兴网版权与免责声明: ① 凡本网注明“稿件来源:绍兴网(包括绍兴日报、绍兴晚报)”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属绍兴网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:绍兴网”,违者本网将依法追究责任。 ② 本网未注明“稿件来源:绍兴网(包括绍兴日报、绍兴晚报)”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:绍兴网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与绍兴网联系。 |